Zum Jahresschluss: Das Schmiedefenster im Freiburger Münster – Eine Betrachtung

An diesem letzten Tag des Jahres 2014 lade ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Vatikan, in das Freiburger Münster ein. Bringen Sie bitte einen Feldstecher oder ein Opernglas mit! Denn das Objekt unserer Betrachtung, ein buntes Glasfenster aus dem Jahre 1320, finden wir hoch oben in der Nordwand der Kirche, das Schmiedefenster. Es ist nach der Zunft der Schmiede benannt. Das Freiburger Münster ist nämlich eine Bürgerkirche, von den Freiburgern und ihren Zünften bezahlt und gestiftet, unser Schmiedefenster also von den Schmieden.

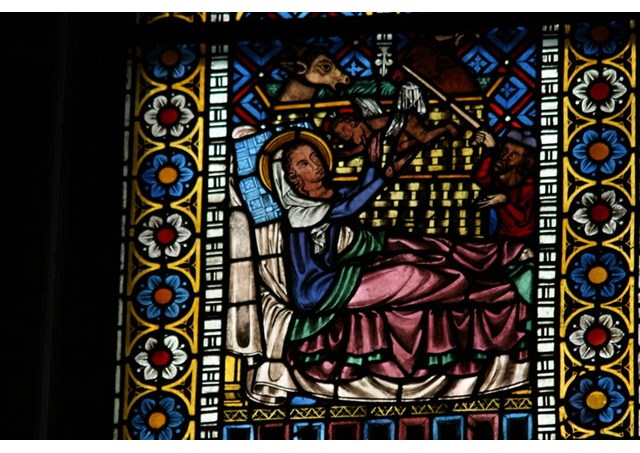

Auf den ersten Blick scheint sich das Glasbild von Christi Geburt nicht von den zahllosen Bildern zu unterscheiden, mit denen wir in diesen Weihnachtstagen überschwemmt wurden: Wir finden die Krippe mit Ochs und Esel, die Gottesmutter Maria halb liegend davor, das Christkind in einer Windel dazwischen und den heiligen Josef als kleine Randfigur. Nichts Besonderes.

Verwunderlich ist aber, dass Ochs und Esel weder von Lukas noch von Matthäus in ihren biblischen Berichten von Christi Geburt erwähnt sind. Sie sind wie regelrechte Quereinsteiger heimlich, leise und geheimnisvoll aus dem Alten Testament dazugekommen. Da ist bei dem Propheten Habakuk (und zwar nur in der griechischen Septuaginta 3,2) zu lesen: „In der Mitte zwischen zwei Tieren wirst Du bekannt werden.“ Die biologische Qualifizierung Ochs und Esel taucht erst im 2. Jahrhundert bei dem Kirchenlehrer Origenes (185 – um 254) auf. Dieser zitiert nämlich den Propheten Jeremia (Jer 1,3): „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.“ Origenes versteht unter diesem Satz die Voraussage, dass das neugeborene Christuskind vom Volk nicht als der Messias erkannt wurde. Gut ein Jahrhundert später, 385, findet sich bereits auf einem Sarkophag, der heute im Mailänder Dom steht, ein Relief mit Ochs und Esel beiderseits des Kindes in der Krippe. Seither fehlen die beiden Tiere bis heute in kaum einer künstlerischen Darstellung von Christi Geburt oder in Krippen. Sind sie mehr als der Beweis ihres eigenen Vorausgesagtseins?

Nach altkirchlichem Verständnis verkörperten sie den lebendigen Vorwurf an die Juden und die Heiden, die Menschwerdung Gottes nicht verstanden, ja sogar geleugnet und abgelehnt zu haben. Im Mittelalter schrieb ihnen aber dann eine Apokryphe, das Pseudo-Matthäus-Evangelium, eine ganz andere Funktion zu: “Et bos et asinus adoraverunt eum.“ (Und Ochs und Esel beteten ihn an.) Kein Vorwurf mehr, nur noch fromme Anbetung.

Vor diesem historischen Hintergrund wollen wir jetzt das Schmiedefenster in Freiburg betrachten. Das aber sieht nun gar nicht so nach frommer Anbetung durch die Tiere aus. Auf den ersten Blick meint man, dass Josef aus seiner Ecke heraus dem Ochsen mit einem Stock übers Maul fährt. Und auf den ersten Blick glauben wir auch zu sehen warum: Der Ochse hat nämlich den Zipfel der Windel im Maul, die das Christkind umschlingt. Josef verwehrt es dem gefräßigen Vieh, so scheint es, der Mutter Maria mit Hilfe der Windel ihr Kind zu entreißen. Wir wissen nicht, was die Freiburger Schmiede damals mit dieser scheinbar gewaltsamen – und recht eigentlich unweihnachtlichen - Szene aussagen wollten. Machen wir uns also unsere eigenen Gedanken darüber! Der Ochse könnte den Satz von Bert Brecht verkörpern: „Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral.“ (Oder sie kommt auch nicht, wäre zu ergänzen.) Das instinktgebundene Tier frisst eben ohne Rücksicht auf andere Lebewesen und insbesondere ohne Rücksicht auf ein gottebenbildliches Menschenkind, sogar dann, wenn es sich um den Gottessohn selber handelt. Entspräche dem ein heutiger Hedonismus, also ein sittlicher Egoismus, bei dem es nur um die Befriedigung von Bedürfnissen geht? Einer Haltung, die besonders allem Animalischen freien Lauf lassen will, nicht zuletzt auch im Bereich der Sexualität, deren Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern selbst von Kindern zu akzeptieren wäre? Bei dem Freiburger Glasbild könnte man dann auch an die von totalitären Zeitgenossen geforderte Lufthoheit über den Kinderbetten - und über den Kita-Krippen – denken.

Und dass sich in dem aggressiven Ochsen der Versuch verkörpert, durch Hochreißen der Windel eine Entschämung des Geschlechtlichen zu betreiben? Die Freiburger Schmiedezunft ruft mit ihrem Glasbild, so könnte man es heute verstehen, zur Verteidigung des Kindes gegen eine solche Ideologie auf. Die Mütter sollen ihren Kindern Halt und Stütze geben, und die Väter sollen sie - wie Josef auf dem Bild - beherzt verteidigen, mit Energie und Intelligenz und notfalls mit dem Knüppel der Macht. - Dann hätten wir keine friedliche Weihnachtsszene vor uns, sondern eine geradezu kämpferische, was ja heute gar nicht so ganz unpassend wäre.

Das sind so die Gedanken, die das Freiburger Schmiedefenster auf den ersten Blick nahelegen könnten, besonders eben wegen des offenbar streitbaren Josef. Mit einem zweiten Blick wollen wir aber genauer hinsehen. Dabei erkennen wir, dass Maria ihre Hände geöffnet dem Kinde entgegenhält, als wollte sie es empfangen und nicht etwa festhalten und gegen einen räuberischen Ochsen verteidigen. Und das „Tatwerkzeug“ des Josef kann mit seinem abgewinkelten Griff weder als Knüppel noch als Hieb- oder Stichwaffe verstanden werden, sondern eher als ein Hirtenstab, mit dem ein Mensch seine Tiere leitet. So verstanden wird das Kind von oben nach unten bewegt, und zwar von dem mit Josefs Stab sanft geleiteten Ochsen. Wir wissen nicht, was die Freiburger Schmiede zu dieser Interpretation gesagt hätten. Bestimmt hätten sie nicht in Worten auszudrücken vermocht, was wir uns heute dazu denken können. Daß nämlich das die Natur verkörpernde Rind das göttliche Kind hinab lässt zu Maria, damit es mit deren Hilfe in dieser Welt als Gottmensch mit Fleisch und Blut sein Erlösungswerk vollenden kann. Vielleicht haben die Freiburger Schmiede damals geahnt, dass dieses Erlösungswerk, Gottes Gnade, nur mit dem fleischgewordenen Gottessohn verwirklicht werden konnte. Nichts anderes hat dann im dreizehnten Jahrhundert der Kirchenlehrer Bonaventura (1221 – 1274) gelehrt ausgedrückt: „gratia supponit naturam.“ (Die Gnade setzt die Natur voraus), will sagen, dass es kein Wirken freischwebender Gnade gibt, sondern dass nichts geht ohne die materielle, die fleischliche Basis. „Et perficit eam“ fügte im gleichen Jahrhundert der Kirchenlehrer Thomas von Aquin (1225 – 1274) hinzu: „und vollendet sie“.

Das bedeutet: Einerseits bedarf die Gnade der natürlichen, der leiblichen und fleischlichen Voraussetzung als Basis, andererseits aber wird diese Basis durch die Gnade vollendet und gleichsam geheiligt. Eine leibvergessene Philosophie (und auch Theologie) hat dies in der Neuzeit schlicht übersehen. Heute beginnt Theologie (und Philosophie) der Bedeutung des Leibes wieder Beachtung zu schenken. Man darf hoffen, dass das Verständnis der Leiblichkeit des Menschen, über das die Freiburger Schmiede - vielleicht - noch bildlich verfügten, dadurch zunehmend vertieft und mit Worten vermittelbar wird. Mit solcher Leibfreundlichkeit lassen sich auch die drängenden Fragen zur Sterbehilfe, zur Sexualethik und zur künstlichen Zeugung und Veränderung des Menschen, eben die Fragen nach einem guten Leben, leichter lösen. Beherzigen wir für das kommende Jahr 2015, in dem viele Weichen zu gutem oder elendem Leben gestellt werden: Die biologische Natur des Menschen, seine Leiblichkeit, ist Voraussetzung für die Gnade seiner Gottebenbildlichkeit – und wird dadurch vollendet, ja geheiligt. Wenn man es so versteht, dann ist das Freiburger Schmiedefenster ein in unsere Nöte hineinsprechendes Weihnachtsbild.

Hans-Bernhard Wuermeling

(rv 31.12.2014 ord)

| All the contents on this site are copyrighted ©. |